AKAA à 10 ans : Un Manifeste Curatorial Déguisé en Foire d'Art

10ème édition d'AKAA | Carreau du Temple, Paris

Pourquoi la vision de Sitor Senghor devrait inciter les institutions à tout repenser

L’énergie du vernissage de la 10ème édition d’AKAA était palpable. Alors que collectionneurs, curateurs et journalistes remplissaient le Carreau du Temple le 23 octobre, quelque chose semblait différent. Dans la foule : le curateur Frank Hermann Ekra, l’équipe arts de France24 qui documentait l’artiste zimbabwéen Victor Nyakauru, et tout le gratin du monde de l’art contemporain africain. Mais le véritable changement n’était pas dans la liste des invités. Il était dans l’atmosphère même.

Sous la direction artistique de Sitor Senghor, AKAA 2025 a défendu une thèse audacieuse : dans un monde obsédé par le spectacle, la démesure et le tout-numérique, l’avenir de l’art contemporain réside dans quelque chose de radicalement simple. Le toucher. La matière. Le rapport de la main à la forme.

En parcourant l’allée centrale, je me suis surprise à ralentir le pas. Non pas par fatigue, mais parce que les œuvres l’exigeaient. C’était l’édition la plus aboutie d’AKAA à ce jour, ramenant l’essence de l’artiste au premier plan, mettant en lumière la mémoire collective, la transmission des savoirs, et l’identité à travers la beauté, le rituel et la forme.

La Philosophie : Quand la Matérialité Devient Méthodologie

Dans son interview à RFI, Senghor a formulé ce que la plupart des foires d’art contemporain ont oublié : les matériaux possèdent une intelligence. Ils portent la mémoire. Ils transmettent le savoir. Son approche curatoriale a créé une architecture d’exposition fondée sur l’équilibre, où formes, matériaux et gestes deviennent vecteurs de transmission plutôt que simples choix esthétiques.

« Quand on parle de créativité africaine, on regarde souvent vers l’intérieur. Moi, je choisis de regarder vers l’extérieur. »

— Serge Mouangue, artiste

Serge Mouangue : La Troisième Esthétique

L’installation monumentale de Serge Mouangue, présentée par la galerie tokyoïte Un, accueillait les visiteurs dans l’allée centrale. Cette mise en scène sculpturale inédite proposait un langage visuel marqué par la lenteur, le rythme et le silence.

Né à Yaoundé au Cameroun et formé en France, le parcours de Mouangue à travers l’Afrique, l’Europe et l’Asie a façonné une pratique qui transcende les frontières culturelles. Désormais installé au Japon, il a découvert dans la culture japonaise un écho inattendu de ses racines ouest-africaines. Son installation était imprégnée de mémoire collective, invitant les visiteurs à ralentir et à voyager à travers un univers empreint de spiritualité et de symboles.

Mouangue nomme cette vision La Troisième Esthétique, un espace d’hybridité culturelle où des traditions distinctes se rencontrent pour générer quelque chose d’entièrement nouveau. L’installation était à la fois imposante et poétique, profondément ancrée dans le dialogue entre cultures, matériaux et mémoire.

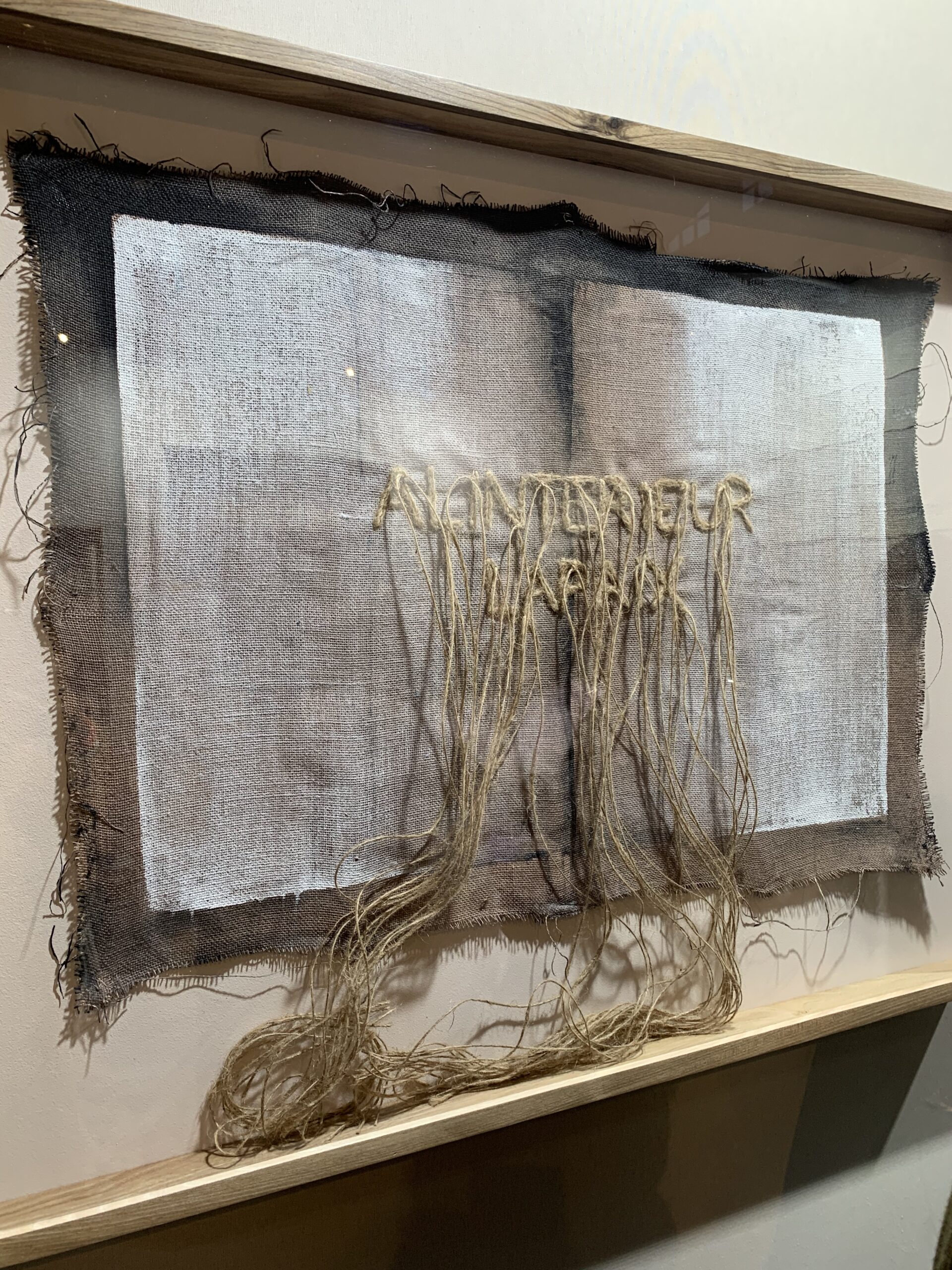

Kouka Ntadi : Le Langage de la Réparation

Rencontrer Kouka Ntadi dans sa présentation par la Fondation Montresso (Marrakech) donnait l’impression d’entrer dans un espace de méditation. Ses œuvres sélectionnées de « Re-Parer le Monde » combinaient corde, métal et textile dans des formes à échelle humaine. Né à Kinshasa et basé entre Paris et Kinshasa, Ntadi utilise le Bantou comme empreinte symbolique pour explorer le rapport de l’humanité à la nature et à l’autre.

Le mot « REPARER » apparaissait de manière récurrente sur les œuvres textiles, brodé en lettres grasses qui transformaient l’acte de raccommoder en mantra visuel. Plusieurs pièces ont été réalisées en collaboration avec la coopérative de brodeuses Tazert au Maroc, intégrant directement le savoir artisanal dans l’œuvre d’art. La transmission des connaissances rendue visible.

Dans le contexte frénétique d’une foire, le travail de Ntadi créait des espaces d’intimité délibérée. La corde se souvenait de la main qui l’avait nouée ; le textile portait le savoir du tisserand. La scénographie employait un langage visuel de réparation : lenteur, patience, et reconnaissance que raccommoder nécessite à la fois compétence individuelle et mémoire collective.

Nu Barreto : La Fragmentation comme Avenir

Nu Barreto, présenté par la Galerie Nathalie Obadia, introduisait un contrepoint provocateur. Né en Guinée-Bissau en 1966, Barreto travaille à travers peinture, installation et sculpture pour interroger l’identité postcoloniale et la géopolitique africaine.

Sa série de drapeaux abordait frontalement la fragmentation politique et géographique de l’Afrique. Des œuvres comme « Tous les chemins mènent en Afrique » (2022) et « Dépitée (États Désunis d’Afrique) » (2018) créaient un dialogue entre constat et affirmation.

Les drapeaux incarnent l’unité, la souveraineté, l’identité. Les drapeaux déconstruits et reconfigurés de Barreto reconnaissaient la fragmentation tout en refusant de l’accepter comme condition permanente. Son intervention était provocation : malgré les divisions du continent, les frontières coloniales et la gouvernance fracturée, l’œuvre affirmait que l’Afrique est l’avenir. Les chemins à venir doivent composer avec l’Afrique comme centre.

Ernest Dükü : Portails Cosmiques

Ernest Dükü, présenté par Knust Kunz Gallery, opérait dans un registre différent, préoccupé par ce qui ne peut être vu mais peut néanmoins être ressenti. Né au Togo et formé comme architecte avant de se consacrer à la peinture et à la sculpture, Dükü apporte une pensée structurelle aux questions métaphysiques.

Son exploration de l’invisibilité comme réalité palpable s’appuie sur ce qu’il nomme l’« awalé cosmique », référence au jeu de société populaire ouest-africain qui devient cadre symbolique pour interroger les dimensions cosmiques et spirituelles. Son travail pose la question : comment donner forme à l’informe ? Comment rendre visibles les forces (ancestrales, spirituelles, énergétiques) qui façonnent l’expérience mais résistent à la représentation ?

À AKAA, les pièces de Dükü fonctionnaient comme des portails, invitant les spectateurs à considérer l’espace entre le matériel et l’immatériel. Son travail apportait une tension essentielle, rappelant que la matière est toujours en dialogue avec ce qui la dépasse.

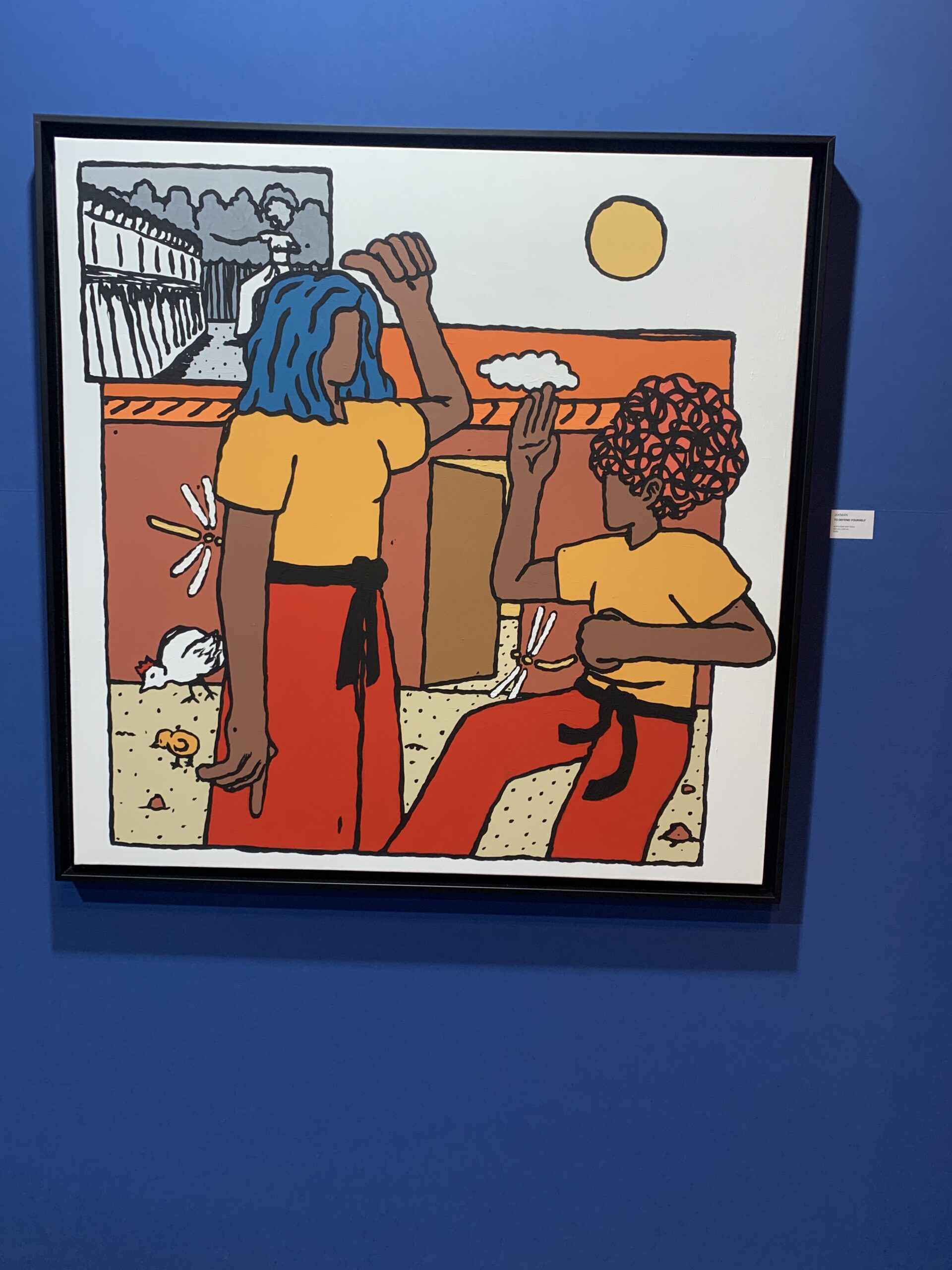

Jakman : Le Cowboy Urbain comme Miroir

Parmi les artistes émergents de la foire, Jakman, présenté par la Galerie Vallois, se distinguait par la vitalité et la spécificité de son langage visuel. Installé à Paris, Jakman plonge les spectateurs dans l’univers de Jak, le cowboy urbain, personnage qui fonctionne comme miroir de ses propres expériences.

À travers des peintures aux couleurs vives et acides, il mélange ses origines, les codes de la vie de banlieue parisienne et les influences d’époques révolues. La palette de Jakman est électrique, assumée sans complexe, embrassant la couleur comme identité, comme défi, comme joie.

Jak est un archétype hybride : en partie mythologie western, en partie réalité de banlieue, entièrement contemporain. Il incarne l’expérience des jeunes Africains et Afrodescendants qui naviguent dans les espaces urbains européens, revendiquant l’appartenance tout en maintenant la différence. Jakman traite l’identité elle-même comme matériau, quelque chose qui se construit, se performe et se refait continuellement.

5 Raisons pour Lesquelles AKAA 10 Compte

5 Raisons pour Lesquelles AKAA 10 Compte

- La matérialité plutôt que le spectacle — Senghor a prouvé que le toucher, la texture et l’artisanat peuvent rivaliser avec (et surpasser) le battage numérique

- 95 artistes en dialogue authentique — De l’ampleur sans cacophonie, une curation sans ego

- L’hybridité interculturelle comme méthodologie — La Troisième Esthétique n’est pas théorie ; c’est pratique

- Voix émergentes aux côtés de noms établis — Jakman partage l’espace avec Mouangue sans hiérarchie

- La preuve que les foires d’art spécialisée établissent les standards mondiaux — AKAA ne suit pas les tendances. Elle les crée.

Pourquoi les autres foires d’Art devraient s’inspirer d’AKAA

En priorisant la matérialité, la transmission et la retenue curatoriale, Senghor a prouvé que plus grand n’est pas forcément mieux. Que plus bruyant n’est pas plus significatif. Que l’avenir des foires d’art ne concernera peut-être pas qui peut réserver le plus grand nom ou créer le moment le plus Instagrammable.

La question est maintenant de savoir si d’autre institution peuvent s’inspirer de ce qu’ AKAA est en train de construire. Car si elles ne le peuvent pas, elles risquent de devenir obsolètes pour une génération de collectionneurs, curateurs et artistes qui recherchent la substance plutôt que le spectacle. AKAA 10 était un manifeste.

La Réussite Curatoriale

La 10ème édition orchestrée par Senghor a construit un argument visuel cohérent : l’art contemporain africain et diasporique est conversation plutôt que monolithe ; la matérialité est méthodologie ; la beauté, le rituel et la forme sont fondamentaux.

Avec 95 artistes représentés par leurs galeries, la foire a atteint l’ampleur sans la cacophonie. Chaque présentation semblait réfléchie, chaque artiste disposant d’un véritable espace pour articuler sa pratique. L’équilibre et l’homogénéité du dialogue ont permis aux visiteurs d’explorer, de découvrir et de redécouvrir les œuvres sans la saturation typique des foires.

Cela représente la retenue curatoriale au service de la voix artistique, qualité rare là où les impératifs commerciaux dominent souvent. Alors que le curateur Frank Hermann Ekra et d’autres figures notables parcouraient l’espace, la réponse était unanime : cette édition a placé la barre plus haut.

La Matérialité comme Transmission

« Dans un monde dominé par le numérique, AKAA 10 nous a rappelé : c’est dans le rapport de la main à la forme que vit la culture. »

AKAA 10 a démontré que lorsque nous parlons d’art contemporain africain, nous devons parler des matériaux comme participants actifs à la création de sens. La corde se souvient de la main qui l’a nouée. Le textile porte le savoir du tisserand. Le métal porte la chaleur de la transformation.

Le cadre proposé par Senghor a créé les conditions pour que les artistes travaillent avec leurs matériaux plutôt que simplement sur eux. Le résultat était un rassemblement plutôt qu’un marché, un lieu où mémoire collective, transmission culturelle et innovation artistique pouvaient coexister.

Alors qu’AKAA entre dans sa deuxième décennie, cette édition établit un précédent puissant. Elle suggère que l’avenir de l’art contemporain africain réside dans l’affirmation de valeurs différentes : collaboration plutôt que compétition, matérialité plutôt que concept, transmission plutôt que transaction.

Dans un monde de plus en plus dominé par le numérique et le dématérialisé, AKAA 10 nous a rappelé : le toucher compte. La matière compte. C’est dans le rapport de la main à la forme que vit la culture.

Author Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.